学术资源

产前核心家系WES的偶然发现:眼咽型肌营养不良1例

编者按

随着新型分子诊断检测技术,如全外显子组测序(whole exome sequencing, WES),全基因组测序(whole genome sequencing, WGS),越来越多地应用于产前诊断临床实践,除了针对受检者临床症状和表型而做出相应病因学诊断之外,还能够报告次要发现(secondary finding, SF)和意外发现(incidental finding, IF)。在很多情况下,这些SF和IF的报告结果对受检者(胎儿)及其父母亲的健康及预后均有重大意义,但目前业内尚缺乏规范处理此类结果的成熟意见如指南和/或专家共识等。因此,在临床实践中是否需要报告此类发现、如何报告此类结果,以及后续如何提供合格的遗传咨询,是目前摆在我们面前的巨大挑战,此外,针对此类结果,检测实验室与临床医生、遗传咨询师等进行密切、深入的沟通尤为重要。

临床病例信息

√样本类型:流产组织

√临床表型:孕16+6周,胎儿开放性脊柱裂伴脊膜膨出,双肾未探及,膀胱未显示,羊水过少,单脐动脉,有再生育计划

√检测项目:OmniSeek®核心家系全外显子组检测

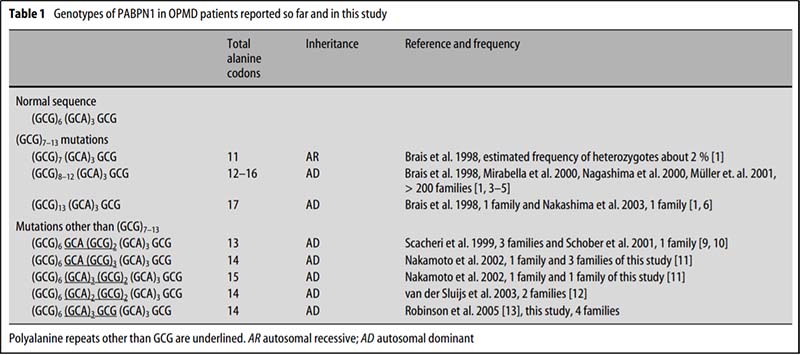

检测结果

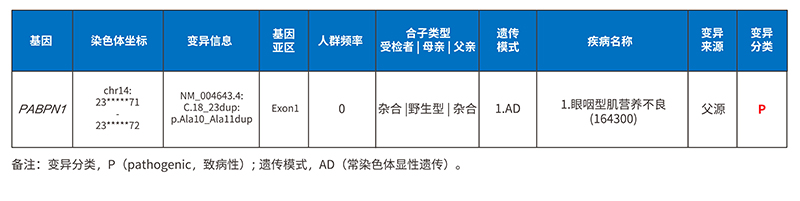

受检者检测到偶然发现:PABPN1基因变异c.18_23dup,该变异评级为致病性变异。

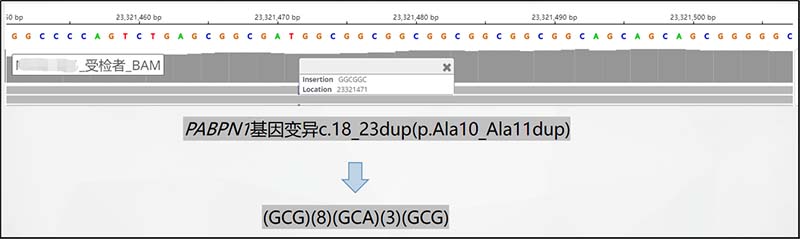

在受检者及父亲PABPN1基因中发现一个杂合框内插入变异c.18_23dup(p.Ala10_Ala11dup),即(GCG)(8)(GCA)(3)(GCG)。根据GnomAD数据库全外显子测序数据集显示该变异在总体人群的频率为2.886e-05,在东亚人群中的频率为0,GnomAD数据库全基因组测序数据集显示该变异在总体人群的频率为5.311e-05,在东亚人群中的频率为0。本次检测提示受检样本及父亲GCN重复次数为12,其中GCG串联重复次数为8,评级为致病性变异。

图1.受检样本PABPN1基因变异c.18_23dupIGV示意图

疾病背景

PABPN1基因位于染色体14q11.2。人类孟德尔遗传学(OMIM)数据库中记载,PABPN1基因的致病性变异可导致眼咽型肌营养不良(oculopharyngeal muscular dystrophy-1,OPMD1),该疾病通常呈常染色体显性遗传,也有常染色体隐性遗传的病例报道。OPMD1是一种晚发型神经肌肉系统疾病,其特征主要为近端肌肉无力、上睑下垂和吞咽困难,发病年龄一般为50~60岁之间,发病率为1-9/100000[4]。对于绝大多数典型OPMD患者,上睑下垂的平均发病年龄约为48岁,吞咽困难的平均发病年龄约为50岁;5%~10%的重度OPMD患者在45岁之前出现上睑下垂和吞咽困难,并在60岁左右开始出现下肢肌无力[5]。

图2.OPMD患者面部特征:双侧上睑下垂,眉毛升高,前额皱褶,咬肌萎缩[1-3]

致病机制

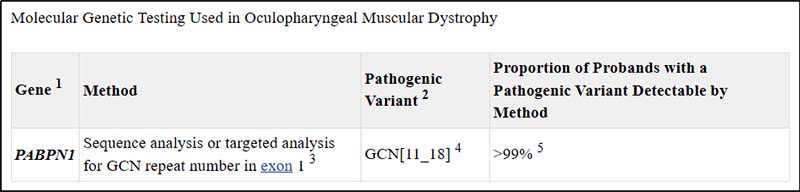

OPMD1的致病机制与PABPN1基因1号外显子三核苷酸(GCN)重复次数相关。通常在正常个体中,PABPN1基因1号外显子上GCN的重复次数为10,当重复次数达到11~18之间时可致病[5]。

图3.OPMD1的致病机制。注: GCN中的N代表A/C/G/T任一核苷酸[6]

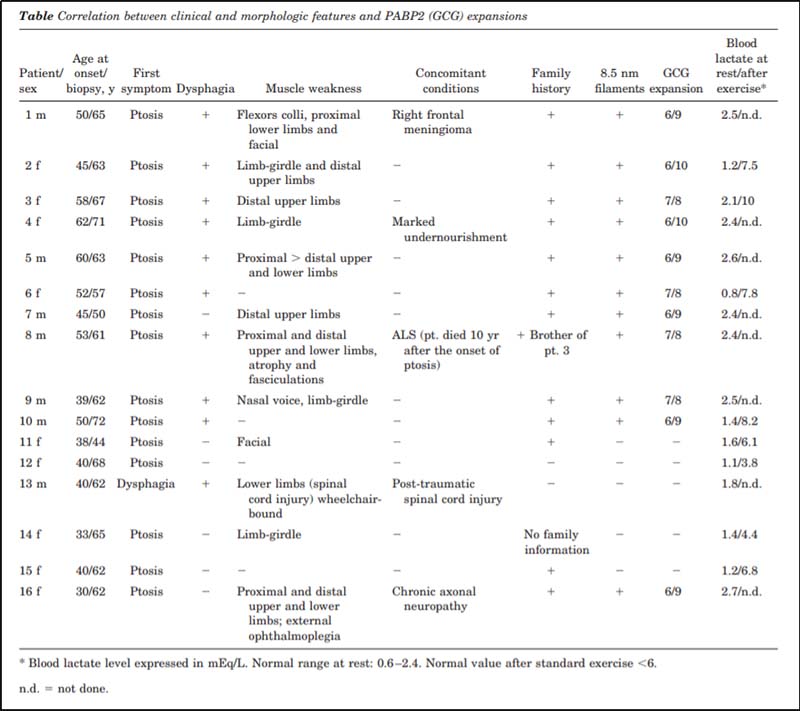

OPMD呈常染色体显性遗传模式,但也有常染色体隐性遗传的病例报道。根据多项关于OPMD患者的队列研究结果,推测患者GCN重复中GCG串联重复的次数可能与疾病的遗传模式相关。正常个体中,GCN重复中GCG串联重复的次数为6,即(GCG)(6)(GCA)(3)(GCG);而GCG串联重复次数为7的杂合子个体通常无表型(即(GCG)(7)(GCA)(3)(GCG)),据文献报道,该变异仅作为修饰因子与其他PABPN1基因的致病性变异构成双等位基因致病;当GCN重复中GCG串联重复次数达到8~13时,杂合个体即可表现出OPMD表型,且其重复次数与表型严重程度相关。

图4.32个德国OPMD家系的队列研究[7]

图5.18例意大利OPMD患者的研究[8]

结 论

对于高GC区域的短串联重复变异,变异位点的质量以及致病性评估对于遗传分析尤为重要。除此之外,对于多种遗传模式的疾病,明确其致病机制可更好助力临床对疾病的诊断。

参考文献

1. J Clin Neurosci.2007 Jan;14(1):89-92.[PMID:17138075]

2. Cytogenet Genome Res.2003;100(1-4):252-60.[PMID:14526187]

3. Neuromuscul Disord.2005 Mar;15(3):262-4.[PMID:15725589]

4. https://www.omim.org/entry/164300#20

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1126/

6. Clin Neuropathol. 2011 May-Jun;30(3):94-103.[PMID: 21545772]

7. J Neurol.2006 Jul;253(7):892-5.[PMID:16619122]

8. Neurology. 2000 Feb 8;54(3):608-14.[PMID:10680791]